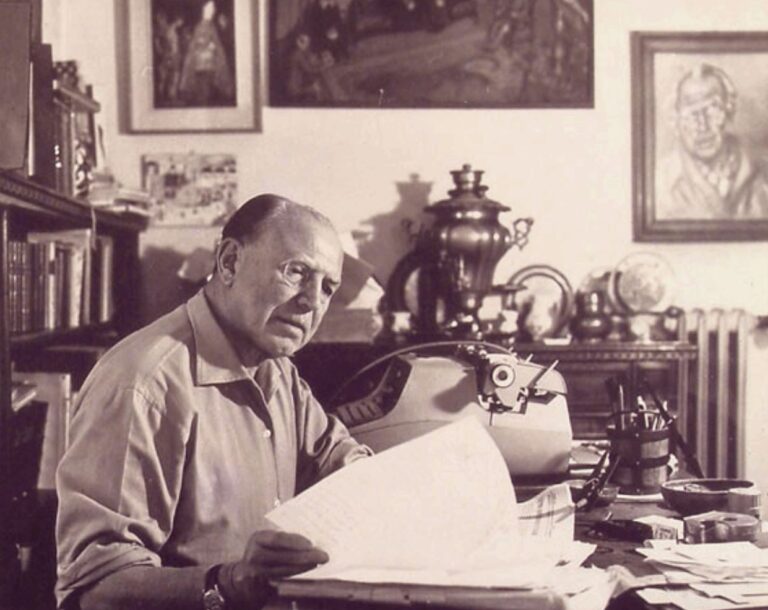

Paolo Monelli (Fiorano Modenese, 1891-Roma, 1984), notissimo giornalista e scrittore, inviato speciale in molti paesi d’Europa, autore di apprezzati reportages di guerra alcuni dei quali poi ripresi in libri di successo, appassionato fotografo dilettante, visse intensamente gli anni del fascismo, collaborando ai principali quotidiani italiani degli anni Venti e Trenta. Personaggio assai singolare, originale nelle opinioni e bizzarro persino nell’abbigliarsi (fu – è stato detto – l’ultimo degli intellettuali italiani ad esibire il monocolo in luogo degli occhiali: una stravaganza che segnò la sua immagine), divenne verso la fine del ventennio fascista uno dei personaggi più à-la-page della scena mondana romana. Nel 1963, ottenuto finalmente l’annullamento di un precedente matrimonio, avrebbe infine sposato, dopo una lunga relazione, la bellissima e bravissima sovrintendente della Galleria Nazionale d’Arte moderna della capitale, Palma Bucarelli, che lo aveva introdotto grazie alla sua rete di relazioni intellettuali nel mondo degli scrittori e degli artisti. Monelli sarebbe poi stato ancora una volta corrispondente di guerra nel secondo conflitto mondiale e autore di un libro assai interessante, “Roma 1943” (Migliaresi, 1945), nel quale raccontò da par suo in presa diretta la caduta del fascismo, l’occupazione nazifascista, la liberazione del 1944. La sua istintiva antipatia per il cinema, “la lanterna magica” come spregiativamente la chiama in questo articolo del 1962 su “La Stampa”, non deve stupire troppo: fu condivisa con molti anziani intellettuali della sua generazione, per esempio con Carlo Emilio Gadda (che criticò “La grande guerra” di Mario Monicelli). Nel dopoguerra Monelli partecipò a vari cenacoli letterari (gli “Amici della domenica”, giuria del Premio Strega, ad esempio) e scrisse un fortunato “Mussolini piccolo borghese” (Garzanti, 1950) nel quale, per così dire, faceva i conti con il suo passato fascista.

Ancora una volta i chierici tradiscono. Si sono fatti mercanti. Ne è prova evidente la aspirazione sempre più viva di scrittori, che nei più giovani è già meditato programma, di servirsi del cinematografo per esprimere pensieri e sentimenti, narrare i tormenti propri dell’epoca, indagare condizioni di vita morale o sociale. Vale a dire sostituire le immagini di una lanterna magica, un gioco di ombre, di balbettamenti di fotogrammi in lugubre bianco e nero o colorati come stampe infantili, con gli imparaticci di gesti e di mosse di cosiddetti attori, alla certezza logica e intelligente della frase, alla parola divina, esatta, maturata dall’estro e dalla capacità evocativa che le hanno dato generazioni di poeti. Questo ritorno ai rudimentali modi di comunicazione dei primitivi (non inganni l’eccellenza della tecnica: figurine son quelle della grotta di Altamira, figurine son quelle di Fellini e di Bergman) non può spiegarsi che in due modi: o paralisi progressiva dello spirito, o frettoloso desiderio di ricavare un lucro pratico e immediato dal proprio lavoro: molto denaro e rapida rinomanza, villa al mare ed il proprio nome sulla bocca dei milioni di analfabeti che affollano i cinematografi.

Paolo Monelli, Si fanno mercanti i “chierici” italiani, in “La Stampa”, 17 ottobre 1962.