Ventisettesima puntata del nostro viaggio

Abbiamo discusso nel precedente articolo come l’automazione portata dall’informatica nel mondo del lavoro abbia bisogno, per sviluppare appieno il suo potenziale, di un’adeguata preparazione delle persone. Questo è vero soprattutto per un Paese come l’Italia, che ha tantissime nicchie produttive di eccellenza, alle quali l’informatica può consentire un incremento di produttività mantenendo elevati livelli di flessibilità e adattabilità.

Come discusso nei quattro articoli a partire da questo, il problema è prima di tutto culturale, perché la tecnologia informatica è diversa da tutte le altre che l’hanno preceduta. Essa realizza “macchine cognitive”, cioè amplificatori delle capacità cognitive razionali delle persone e quindi radicalmente differenti da tutte le macchine precedentemente realizzate dall’uomo, che ne potenziano solo le capacità fisiche. Dopo secoli di progresso tecnologico, questa rivoluzione è dilagata nella società nel breve intervallo di un ventennio, quindi troppo velocemente perché la classe dirigente riuscisse a comprenderne la portata.

È però necessario capire che le capacità e le opportunità dell’informatica diventano davvero un fattore utile per costruire un vantaggio competitivo non quando le soluzioni vengono comprate chiavi in mano e calate dall’alto, ma quando vengono sviluppate e fatte crescere all’interno dell’organizzazione, in modo adattivo alle esigenze dell’organizzazione stessa. Solo sistemi informatici introdotti in modo sinergico con la realtà organizzativa e i suoi processi decisionali sono la chiave per realizzare un’organizzazione efficiente ed efficace. È infine indispensabile capire come questo abbia costi ricorrenti e non trascurabili, e come sia strettamente interallacciato con la struttura e il governo di ogni organizzazione, richiedendo pertanto la reale consapevolezza e il pieno coinvolgimento dei lavoratori interessati.

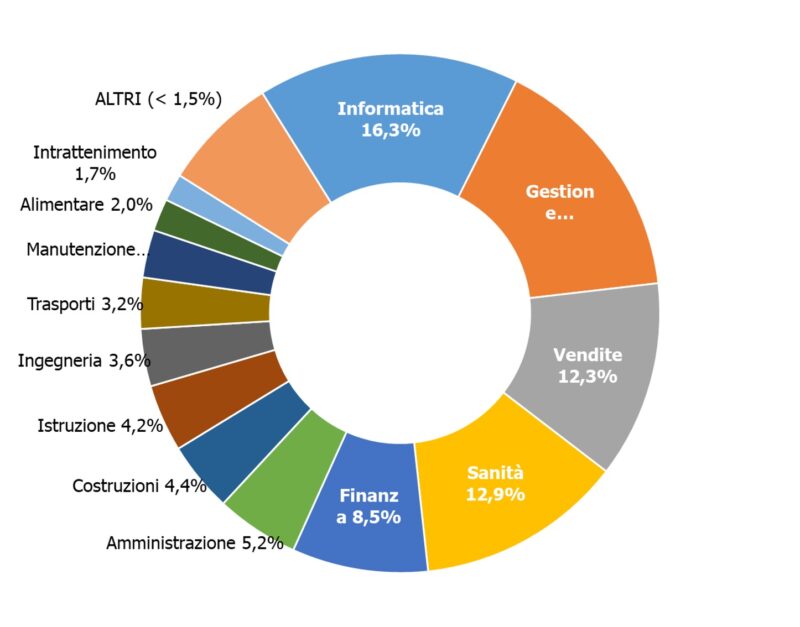

Si tratta di una sfida educativa epocale, che può essere vinta solo con il contributo e il dialogo di tutti gli attori interessati e che permetterebbe inoltre di creare in Italia concrete opportunità di crescita economica. Non solo perché il settore informatico, chiamato computing negli USA, in quella nazione è già dal 2016 il primo per numero di nuovi occupati (vedi grafico sottostante, realizzato dall’Autore a partire da questi dati) e dal 2017, nell’area manifatturiera, ha superato le richieste di lavoratori del settore della produzione.

Ma anche perché l’uso “sapiente” dell’informatica, che non sia cioè l’acquisto di soluzioni chiavi in mano (che spesso funzionano male e richiedono continui adattamenti) o l’affidarsi a fornitori esterni (generalmente in ritardo e che sforano i preventivi), ma sia basato su uno sviluppo gestito (e, nel migliore dei casi, addirittura realizzato) dall’interno dell’organizzazione, può dare al nostro sistema produttivo una marcia in più.

La produzione italiana è nella maggior parte dei settori caratterizzata da una combinazione unica di qualità e flessibilità. In molti campi siamo i migliori perché riusciamo a seguire da vicino il mutare delle esigenze del mercato mantenendo uno standard qualitativo sempre molto elevato. Per continuare a eccellere in tal modo è ormai necessario introdurre questo uso, che ho chiamato sapiente, dell’informatica nei processi produttivi. Ciò è possibile solo se il nostro sistema formativo produrrà un numero sufficiente di tecnici e laureati di entrambi i sessi, riducendo così anche la differenza di genere che in questo settore è elevata.

Tutto questo non sarà possibile senza un’adeguata conoscenza, sviluppata sin dai banchi della prima elementare, di cosa sia l’informatica e della sua “grande bellezza”.

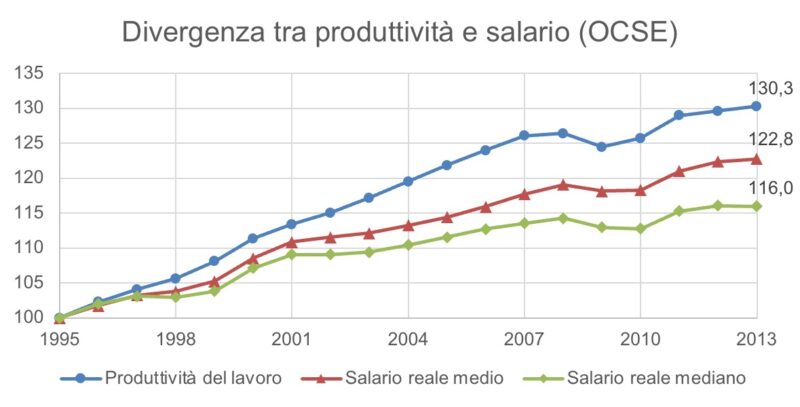

Ma attenzione, alle volte accade che i benefici derivanti dal miglioramento di produttività ascrivibile all’automazione dell’informatica non vengono equamente distribuiti. Questa situazione è illustrata dal grafico nella figura qui sotto, un’elaborazione dell’Autore su dati dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione Sociale ed Economica). Sia per la produttività che per il salario sono stati usati valori indice, prendendo il valore del 1 luglio 1995 come base = 100. Osserviamo che il salario medio è cresciuto meno della produttività, il che significa che, in media, il lavoratore non è stato compensato in modo corrispondente alla sua maggiore produttività.

Si noti in particolare la linea più in basso, dal momento che – rappresentando il valore mediano – essa implica che, nell’insieme dei 24 paesi aderenti all’OCSE considerati in questa indagine, la situazione è andata ancora peggio per più della metà dei lavoratori, che hanno ricevuto una quota ancora inferiore dell’incremento di produttività cui hanno contribuito col loro lavoro.

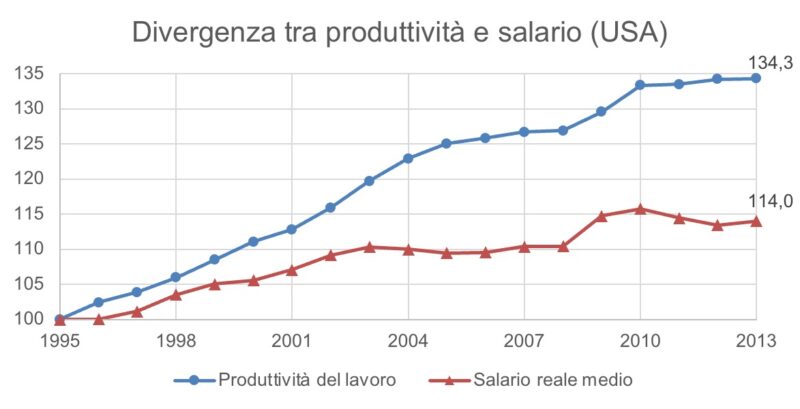

Negli Stati Uniti la divergenza tra produttività e salario è ancora maggiore, come si vede dal grafico sottostante, sempre un’elaborazione dell’Autore su dati relativi allo stesso intervallo temporale dello The Economic Policy Institute (EPI), un istituto no-profit che studia le necessità dei lavoratori USA a basso e medio reddito. Negli stessi anni, dal 1995 al 2013, la produttività è cresciuta di più rispetto alla media OCSE (134,3 contro 130,3), mentre il salario medio di meno (114,0 contro 122,8).

Eppure, quando nella seconda metà del secolo scorso i “cervelli elettronici” (così venivano chiamati per impressionare una società che, pur industrializzata, era ancora agli albori dell’automazione) avevano cominciato a dimostrare le loro incredibili possibilità di automatizzare molti comportamenti tipici degli esseri umani, le speranze che questo potesse portare notevoli vantaggi a tutti si erano diffuse velocemente.

Invece, non solo – come i due grafici qua sopra evidenziano – la maggioranza non ha avuto un grande guadagno da questo aumento di produttività, ma la qualità della vita quando ci troviamo ad interagire con servizi digitali è – in generale – peggiorata (quante volte perdiamo diverse decine di minuti, se non ore intere, cercando di fare qualcosa online attraverso un servizio automatico quando una comunicazione tra persone avrebbe risolto il problema in 5 minuti?) e stiamo perdendo porzioni sempre più ampie dello spazio di riservatezza personale di cui godevamo fino a qualche decennio fa. Molti non se ne rendono conto e considerano normale il vivere in una “casa di vetro”, tanto “non hanno nulla da nascondere”, senza rendersi conto che senza privacy non c’è libertà e senza libertà non c’è democrazia.

Continueremo a discutere nel prossimo post questo tema della distanza tra ciò che ci aspettavamo dall’automazione digitale e ciò che abbiamo avuto.

( I post di questa serie sono basati sul libro dell’Autore La rivoluzione informatica: conoscenza, consapevolezza e potere nella società digitale, al quale si rimanda per approfondimenti. I lettori interessati al tema possono anche dialogare con l’Autore, su questo blog interdisciplinare, su cui i post vengono ripubblicati a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in questa sede. )